薬局M&Aとは MERGERS & ACQUISITIONS

調剤薬局業界のM&AについてABOUT M&A

現在の調剤薬局市場では経営にあたって課題が多く出てきています。M&Aの道を選ばれた経営者様が感じられたことや、ユニヴの知見から課題を見出します。リスクマネジメントや経営判断、M&A検討にあたってのご参考としていただけましたら幸いです。

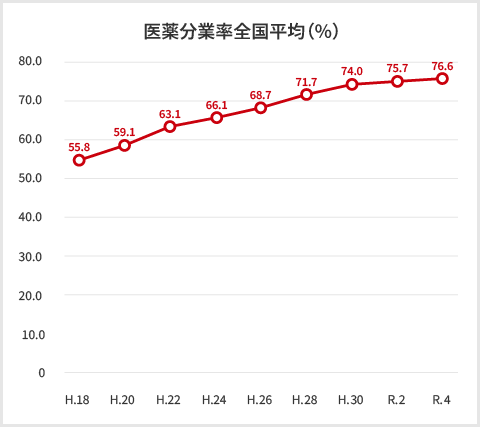

成長率が横ばいとなる調剤薬局業界

POINT

- 医薬分業率が70%を超え業界の成長率は横ばい傾向に

- 調剤報酬改定、薬価改定などによる利益圧迫

調剤薬局業界は全国の店舗数が60,000件を超え、市場規模が7兆円を超える大型マーケットです。医薬分業率は70%を超え成長率も落ち着き、成熟市場へと推移している状況です。

一方で競争の激化、薬価の引き下げ・調剤報酬額の下落傾向等により、個々の調剤薬局の利益率は低下傾向にあります。ひと昔前のように、大型病院の門前に建てれば収益を確保できるという環境ではなく、より患者様と向き合った経営が必要とされています。

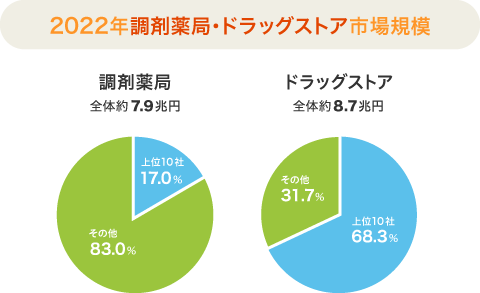

大手調剤薬局チェーンにおける寡占化の可能性

POINT

- 薬局業界は大手調剤薬局の占める売上割合が低い

- 今後、調剤薬局市場は大手が寡占化を進める可能性が高い

2022年度の調剤医療費は7兆8,821億円(厚生労働省より)、調剤報酬額売上高ランキング上位10社の合計売上高は1兆3,429億円でした。薬局業界は大手調剤薬局チェーンのシェアが低く、売上のほとんどが中堅中小・個人薬局で構成されています。

対するドラッグストア市場は売上高8兆7,134億円(日本チェーンドラッグストア協会の「ドラッグストア実態調査」より)、ドラッグストア売上高ランキング上位10社の合計売上は5兆9,524億円で、寡占が進んだ市場です。調剤薬局もドラッグストア同様に「規模の経済」が働きやすい市場であるため、将来的な寡占化が予想されます。

日本チェーンドラッグストア協会

今後の調剤薬局経営における課題と懸念点

POINT

- 医療費削減政策による調剤報酬・薬価改定に伴う収益の圧迫

- 今後ますます厳しくなる薬剤師の人材確保

2021年以降毎年行われる薬価改定

薬価改定とは、国の方針として医療費を押し上げる要因となっている薬価の基準価格を値下げすることで、財源捻出と共に医療費削減に取り組むための施策です。これまでは2年に1回のペースで改定が行われて来ましたが、2021年以降は毎年行われています。政府が2017年11月に公表した資料では、2021年以降の薬価改定では対象を大幅に増加させることで、2,500億円の削減を行うと見込まれており、これが小規模の調剤薬局の経営を圧迫するものと考えられます。市場規模が350億円を超える薬については、年4回の薬価改定が盛り込まれるなど、今後の先行きは不透明と言えます。

薬剤師の慢性的な不足

薬剤師はこれまで4年制の薬学部の卒業で国家試験を受験することができましたが、2006年に6年制となり薬剤師が不足する原因となっています。また、6年制に伴い薬学部自体の志願者数の人気が下がってきています。4年制最後の年であった2005年には私立の薬学部志願者は12.3万人いましたが、2010年には6.3万人と半減し、過去の半数程度しかいないと考えられます。更には、大手企業が出店攻勢のために多数の採用を行っていることから、地方や小規模企業での薬剤師の採用が困難となり、事業承継が進まない薬局が多くなっているのが現状です。

調剤薬局とM&Aの今後

POINT

- 買い手のつかない案件が増えてくる可能性

- 買い手優位なM&A市場となり適正価格での取引が難しく

今後の動向として、買われる薬局と変われない薬局が明確に分かれていくと推測されます。すでに買われない薬局が増えてきており、閉局せざるを得ない薬局が増えていることも確かです。

調剤報酬改定、薬価改定により今後ますます経営が厳しくなってきます。薬局M&Aが盛んにおこなわれていた際はEBITDAの5倍ですることも多かったですが、現在では難しいと考えていただいた方が良いです。現在は案件にもよりますが2.5倍~3倍で成立する場合も多いです。経営が厳しくなってどうしようもなく売却するよりも、適正な価格で取引されるうちに判断することも重要となってきます。