事業承継とは ABOUT SUCCESSION BUSINESS

事業承継とは文字通り「事業」を「承継」させることを指しますが、そもそも「事業」とはなんでしょうか?

抽象的な概念ではございますが「工場・機械設備などの有形資産や、株式・特許権などの無形資産、さらには取引先との信頼関係や様々なノウハウ・情報など財産的な評価が困難なものを会社の役員や従業員が有機的に組み合わせて、社会に新しい価値を提供する一連の活動」と考えます。

薬局業界で申し上げますと、運営している店舗そのものが「事業」という考え方になるかと思います。

多くの創業経営者は、「事業」に必要な資産を一つずつ調達しながら、取引先や従業員との間の信頼関係を深め、技術力を高め、新たなノウハウを開発して、社会に価値を提供し続けてきたことだと思います。

まさに、「事業」は現経営者の人生をかけて育て上げた子供のように大切なもの。その「事業」を現経営者の手から後継者にバトンタッチして、さらなる成長を促すことが事業承継というプロジェクトです。

事業承継の現状

中小企業庁が令和4年3月に発表した「事業承継ガイドライン」には中小企業の事業承継に係る様々な統計データが提示されております。データを紐解くと中小企業の経営者が高齢化しており、次世代への事業承継が遅れているということがわかります。

POINT

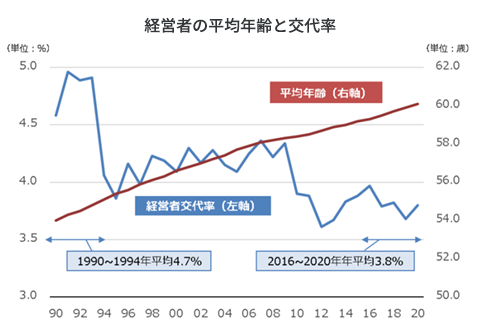

- 多くの企業において経営者の交代が起こっていない

- 今後5年程度で多くの中小企業が事業承継のタイミングを迎えることが想定される

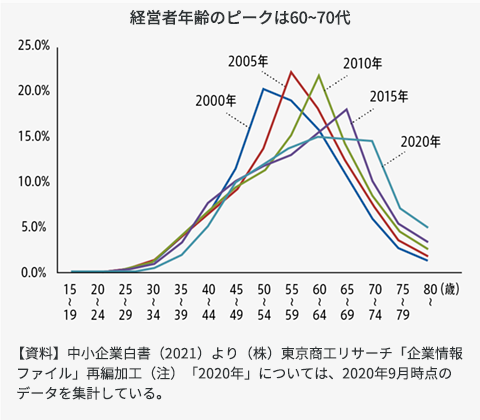

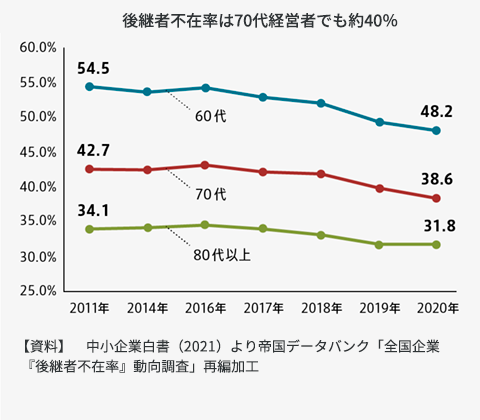

経営者交代率が長期にわたり下落傾向にあることは、多くの企業において経営者の交代が起こっていないことを示しています。その結果として、経営者年齢のピークはこの20年間で50代から60~70代へと大きく上昇しています。また、後継者の不在状況は深刻であり、近年増加する中小企業の廃業の大きな要因の一つとなっております。このような状況を踏まえると、事業承継による世代交代やM&Aによる規模拡大は企業の成長に効果的です。中小企業の活力の維持・発展のために事業承継は不可欠です。

特に、薬局業界においては1990 年代以降の医薬分業の流れで開業された経営者が多く、年齢的に事業承継のタイミングを迎えている企業が多くございます。

中小企業の事業承継支援の活発化

総務省の調べ(平成26年経済センサス・基礎調査)によると、中小企業は日本の企業の約99%以上を占めており、労働者の70%以上は中小企業に勤務しています。まさに、中小企業は日本社会を支えている存在であり、中小企業の事業が承継されず廃業が増えてしまうと日本社会の基盤に大きなダメージを及ぼしかねません。

薬局業界で考えた場合も、廃業してしまうと門前の医院やその薬局に来られている患者様に多大な影響を及ぼす可能性があり、容易に廃業できない業種ではございます。

国としても対策は進められており、中小企業庁をはじめとする国の各機関は中小企業の事業承継を後押しするために、様々な支援が行われています。

また、事業承継に社会の注目が集まっていることもあり、弁護士や公認会計士・税理士、中小企業診断士などの各専門家の中にも事業承継支援に注力している専門家が増えております。

事業承継における選択肢

POINT

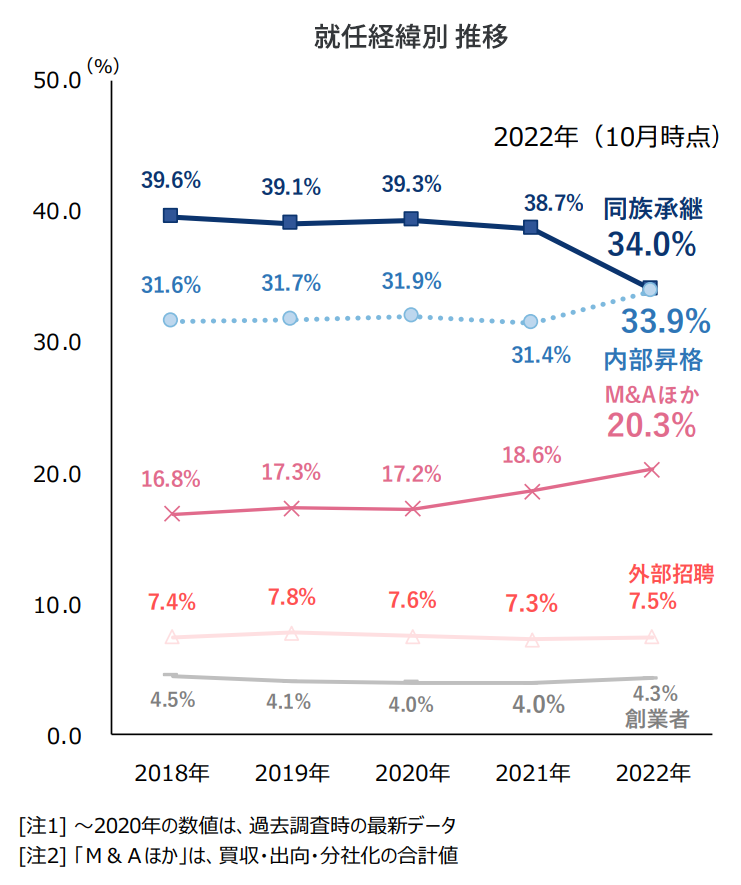

- 自社の役員や従業員のほかに、外部の第三者に事業を引き継いでもらうケースも増加

- 同族承継が急落、M&A(買収)などによる事業承継が2割突破

中小企業の事業承継というと親から子へ、子から孫へといった親族内での承継のイメージが強いと思いますが、事業の引継先は必ずしも親族だけではございません。自社の役員や従業員のほかに、外部の第三者に事業を引き継いでもらうケースもあります。

近年では後継者不足を背景に、親族内での承継の割合が減少しており、反対に従業員や第三者への承継が増加しております。事業承継は親族に継ぐことが当たり前の時代から、社内での内部昇格や、第三者に引き継ぐことが選択肢となる時代へと変化しつつあります。